kikka

2025.09.02

障がい児ときょうだい児~医療的ケア児を育てる私が頼った きょうだい児の預け先~

これからお話するのは、医療的ケア児を育てる私が「きょうだい児の預け先をどこに頼ったか」ということ。

我が家は私と夫、5歳の娘、3歳の息子の四人家族。

現在は長野県に住んでいる。

娘には左心室低形成(=心臓の左心室が小さく、酸素を多く含む血液を心臓から肺と体に送り出す力がとても弱い病気)という重度の心臓疾患がある。

その他に重度のてんかん、筋力が著しく弱いことによる肢体不自由を持つ障がい児だ。

娘に必要な医療的ケアは、常時酸素吸入と夜間の人工呼吸器、胃ろう(=胃に穴を開けて直接栄養を入れる方法)がある。

療育施設(=障がいのある子どもの発達を支援する施設)に在籍はしているが、ここ数年は入退院の繰り返しで、なかなか体調が安定せず、主に自宅で過ごしている。

こちらが言っていることは理解できるが、発声ができない。コミュニケーションは指差し、ハンドサイン(=手や指の動きを使って、自分の意志や気持ちを周囲に伝えること)やジェスチャーでしている。

物心がついたときから、いないいないばあのワンワンが大好きで、最近はメルちゃんも大好き。好奇心旺盛だけど挫けやすい、おませな5歳。

3歳の息子は病気や障がいはなく、健康優良児。麺類なら大人一人前を食べるくらいの大食い。性格は甘えん坊で頑固。公園と電車のロボットアニメが大好きな男子。

まるで双子のように育ってきた子どもたち。

最近は二人で協力していたずらをするようになり、いたずらのレベルも上がって、私は毎日警戒している。笑

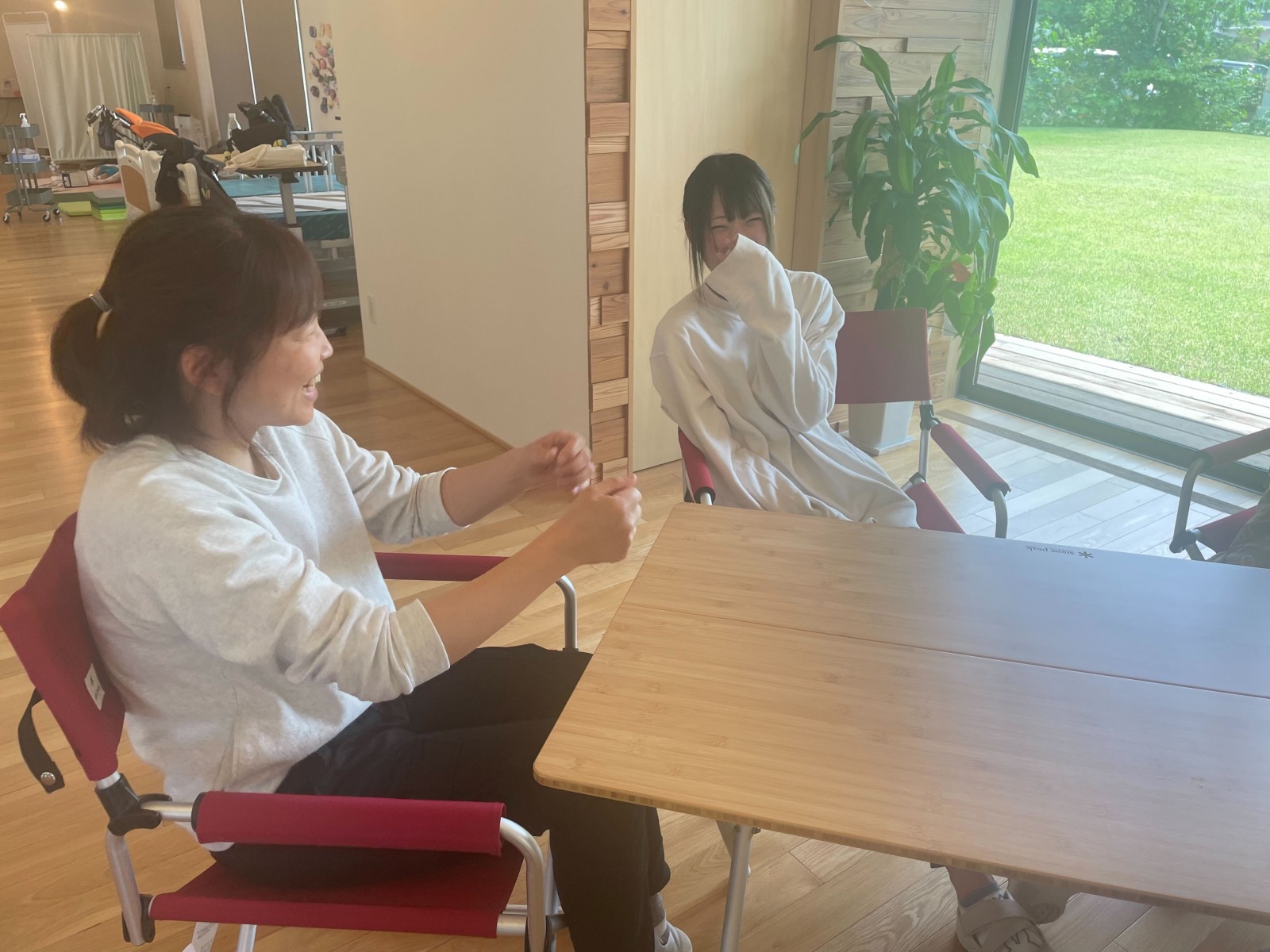

(▲長野へ引っ越して2ヶ月後の写真。娘(右)が3歳、息子(左)は11カ月。)

ここからは、きょうだい児である息子の預け先について話していこうと思う。

娘の転院をきっかけに、三年前に長野県に引っ越してきた。

我が家では、娘の定期外来や息子の行事などがある場合、夫と協力しながら予定を組んでいる。しかし、どうしても都合がつかない場合は、福祉サービスや自治体の支援制度を利用している。

引っ越してきた年、息子は保育園に入れなかった。そのため、娘の外来や急な受診時は息子も連れて行ったが、私は次第に限界を感じるようになってしまった。

再度預け先を探したところ、自治体がおこなっている一時保育や子育て援助活動支援事業のファミリーサポート(=送迎や預かり支援のこと)を見つけ、頼ることにした。

今は公立の保育園に入園し、娘の外来で朝早い時やお迎えが遅くなる場合には、延長保育をお願いし、状況に合わせて夫が動いてくれる。

前述したように、娘には重い心疾患があり、定期的にカテーテル検査のための入院をしている。

カテーテル検査とは、細い管(カテーテル)を挿入し、心臓の機能や周囲の血液の流れなどを調べる検査のこと。心疾患を持つ人にとって、欠かすことができない。

検査といえど全身麻酔をして、人工呼吸器を挿管することになり、緊急事態が起こる可能性もある。

やることは手術と同じで、朝から帰宅を許可されるまで、両親揃って病院で待機する必要がある。

そのため、万が一に備えて宿泊が可能な息子の預け先を探す必要があった。

自治体に相談したところ、子育てショートステイという制度を教えてもらい、当時1歳の息子を乳児院に預けることにした。

子育てショートステイとは、保護者が病気や育児疲れなどで一時的に子どもを養育できない場合に、児童養護施設や乳児院で一時的に預かるサービスのこと。

食事の提供、入浴、歯磨きなど子どものお世話を代わりにしてくれる。

息子が利用した乳児院では、洗濯もしてくれるため、着替えの持参は不要。オムツも提供してくれた。利用時に持参した物といえば、歯ブラシと本人が愛用しているグッズのみ。

事前に食事や睡眠など、一日の生活についてはもちろん、家での習慣やアレルギー、病歴などの詳細についてヒアリングがあった。

息子は熱性痙攣を起こしやすく、発熱した場合の対応について、息子の保育に入る先生と直接やり取りもした。

細かなやり取りをしたとはいえ、約一日という長い時間離れて過ごすことに、私は不安でいっぱいだった。

そして利用当日、早朝に起こされ訳もわからず車に乗せられ、施設に着くと、初めての場所にキョトンとしていた息子。

「別れ際は名残惜しくてもさらっと離れた方がいい」というアドバイスを乳児院の先生から事前にもらっていたので「バイバイ!明日お迎えにくるね!」と言って、すぐに背を向けた。

玄関のドアを締めた直後、大泣きしている息子の声が駐車場まで響いていた。ちょっぴり寂しくて、何度も振り返りたくなった。

預けられた直後の息子は大泣きで、先生に抱えられてクラスへ移動した。ちょうど朝食を食べていた子どもたちを見ると、息子はピタッと泣き止み、何事もなかった様に一緒に朝食を食べ始めたとのこと。

食べることが大好きな息子らしいエピソードをお迎えの時に教えてもらい、我が子を一緒に見守ってもらえた感じがした。

滞在中は毎食完食し、夜泣きもせずに機嫌良く遊んで過ごしていたと聞いて、ホッとした。

食事や睡眠時間、体調の変化などの詳細を書面で知ることもできた。

また預け先に困った時は、預けたいと思う。

(▲昨年の冬。二人とも自分で歯磨きができるようになった。)

病気や障がいのある子どもがいても、きょうだいがいても、近くに頼れる家族がいなくても、頼れる制度がある。

住む自治体によって違いはあると思うが、家族だけで頑張ることがきつくなってきた場合には、ぜひ活用してほしい。

家族以外の他人に子どもを託すことは、決して悪いことでもないし、子どもが可哀想なことでもない。

むしろ、毎日頑張っている人をサポートするための制度なのだから。