kikka

2025.01.29

「異質」から「当たり前」へ。 閉ざされた日々から見出した絆と居場所

五月女 芽衣

私の娘には滑脳症(かつのうしょう)という病気があります。

生まれつきの脳の形成不全のため知的障害、肢体不自由、てんかん発作がついてまわる病気です。非進行性ではありますが、有効な治療薬がなく、回復の見込みがない難病です。現在2歳ですが座ったり歩いたり、お話したりすることができません。

娘が生まれてからこの診断がつくまでの間は、娘と健常児との間違い探しのような日々でした。「どうして私の娘はいつになってもお座りできないんだろう」とふさぎ込み、だんだん家から出ることが減っていきました。買い物は夫に任せ、家と病院の往復でしか外出しませんでした。

滑脳症と診断がついたのは娘が生後10ヶ月になる頃でした。この診断というのは病気の子をもつ親にとって重要なことです。まず、おおよその治療方針が決まります。ましてや障がいがあるとなると、娘がこれから過ごす人生に大きく関係してきます。未来を過ごしやすくするために、行わなければならない手続きがどんどん出てきます。

病院やリハビリの予約はもちろん、福祉サービス申請のために役所、保健センター、児童相談所、税務署など…この目まぐるしさは悲しむ暇を与えてくれないようで、忙しいと思う反面助かりました。

とは言いつつも、行く先々で娘の病気のことを説明しだすと涙が溢れてきました。本当は娘と話したいし、手をつないで歩きたい、ママと呼んでほしい、自分の子どもに障がいがあるということを理解しても受け入れられない、何かの間違いであってほしいという気持ちがあったからです。

福祉関係の手続きのために外に出て、だれかに気持ちを話していくことで少しずつですが気持ちの整理がつき、障がいを受け入れられるようになりました。

そうしていく中で私自身も社会との関わりを持ちたい、仕事がしたいと考えるようになりました。自宅から通える幼稚園に問い合わせてみると、歩けない子どもには専属で先生を1人配置しなければならないこと、てんかん発作が起きてしまうと対応ができないことを理由に断られてしまいました。

そこで、地域の支援員さんが障がいがある子どもを預けられる施設を紹介してくださり、その中のひとつにBuranoがありました。

(▲長男にハグをしてもらう娘です)

私の夫は心配性で、娘を預けることに反対でした。そのため通所の条件は、開放的でいつでも親が見学したり、介入したりできる施設であること、過去に施設内での事件や事故がないこと、一人につき一人のスタッフがつくことでした。その条件をすべてクリアしてくれたのがBuranoです。

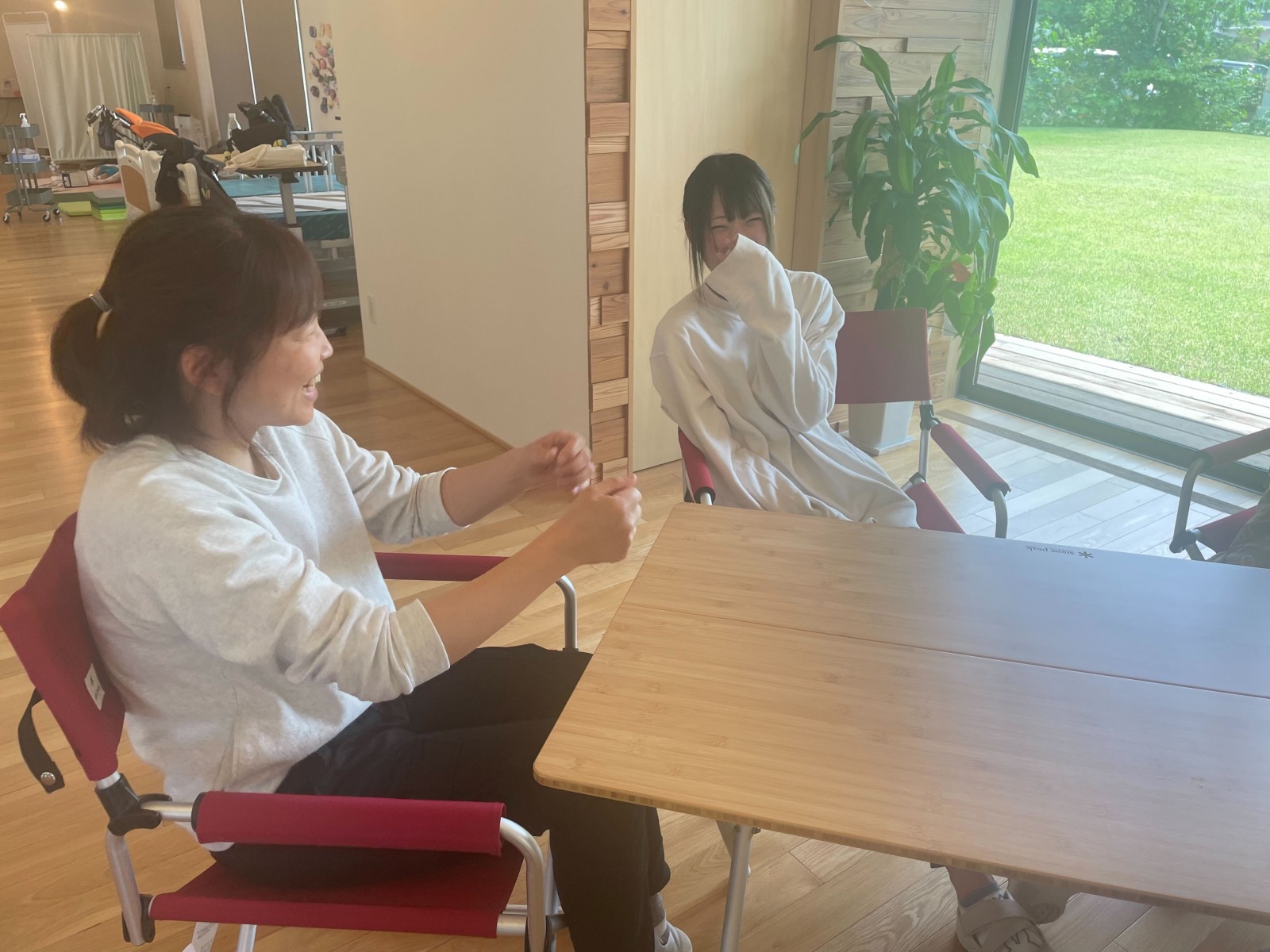

Buranoでは、施設内に親が働くことができるワークスペースがあるので、デスクワークをしながら子供たちの様子を近くで見ることができます。話ができない子どもでも、どのように過ごしているのか分かるので安心でき、スタッフさんと利用者と親のつながりが密だと感じました。それがBuranoへ通所する大きな決め手となりました。

Buranoは月曜日から土曜日の9:00〜17:00まで利用することができます。時間外の利用も相談すれば快く引き受けてくれます。私は週に1〜2回、10:30〜15:30に利用しています。

子どもたちは朝の会をしてから、午前中に粘土で遊んだり、料理をしたり、お散歩、作品作り、暑い日にはプールに入って遊んだりしています。お昼ごはんの後はお昼寝をして過ごすことが多いようです。目を覚ましたら午後の活動をして、おやつを食べてからお迎えの時間になります。

(▲スタッフさんにお弁当を食べさせてもらう娘です)

Buranoの良いところはスタッフの皆さんがいつも優しく笑顔で接してくれるところです。また、定期的な面談では「やってみたいことはありますか?」と聞いてくれて、実際にそれを取り入れてくれます。

「お母さん。障がいがあるからといって、あきらめることはないんです。もっと欲張りになっていいんですよ」と言われてハッとしました。

できないことに目がいってしまいがちな日常の中で、障がい児だからといってなんでもあきらめることはないんだと、そう言ってくれる存在に出会えたことが何より嬉しかったです。

そしてBuranoに通い始めてから良い変化がありました。それは家族の笑顔が増えたことです。あんなに反対していた夫は娘の手形アートや父の日の作品を持ち帰ってきては「宝物が増えた」と言って部屋に飾っています。

(▲娘がBuranoから持ち帰ってきた作品です)

これまで家庭内では娘の病気についての話題が多かったのですが、今では「今日はBuranoでこんなことをしたんだって、かわいいね」と新たな話題が増えました。私も預けている間に仕事をすることで、時間の使い方にメリハリがつくようになりました。

障がい児の子育ては初めてのことばかりでしたが、スタッフさんや先輩ママさんにアドバイスを聞くことで少しずつ将来の見通しが立つようになりました。

例えば福祉用品をどこで買ったか、福祉車両への乗り換えはいつ頃から検討し始めたかなど、ささいなことですが実体験を交えてお話を聞けるのは、不安や孤独な気持ちでいっぱいだった1年前と比べると頼もしく、ありがたい環境です。

(▲家族旅行にいったときの写真です)

(▲家族旅行にいったときの写真です)

今後は娘の入通院にいつでも対応できるよう、在宅でできる仕事を増やすべく様々なことにチャレンジしていきたいです。自身で未経験の仕事に挑戦し幅を広げ、そして根詰めすぎずに“ゆる~く働く”というのが私の目標です。